最近のギター練習内容について少々。

目下、①指板上の音名把握と②コードトーンの把握について集中的に練習している。①については読んで字のごとく、ギターの指板上のどこ(何弦何フレット)にどの音(A〜Gまで)があるかを理解し、記憶するというもの。②はバックで鳴っているコード構成音をを把握し、メロディーを弾くという内容。

ギターというのはある意味不思議な楽器で、奏でている個々の音が何であるかを理解せずとも演奏ができてしまう。もっと端的に言うと、ある種の「型」に沿って指を動かせばそれなりの音が出る。

ギター初心者の頃はとりあえず曲を引いてみようという事で、いくつかの基本的なコードを丸暗記してガチャガチャス弾き語りをやったりする。Ben.E.Kingの"Stand By Me"はA、F#m、D、Eの4つのコードを覚えれば弾き語れますな。

U-Fret "Stand By Me" https://www.ufret.jp/song.php?data=1801

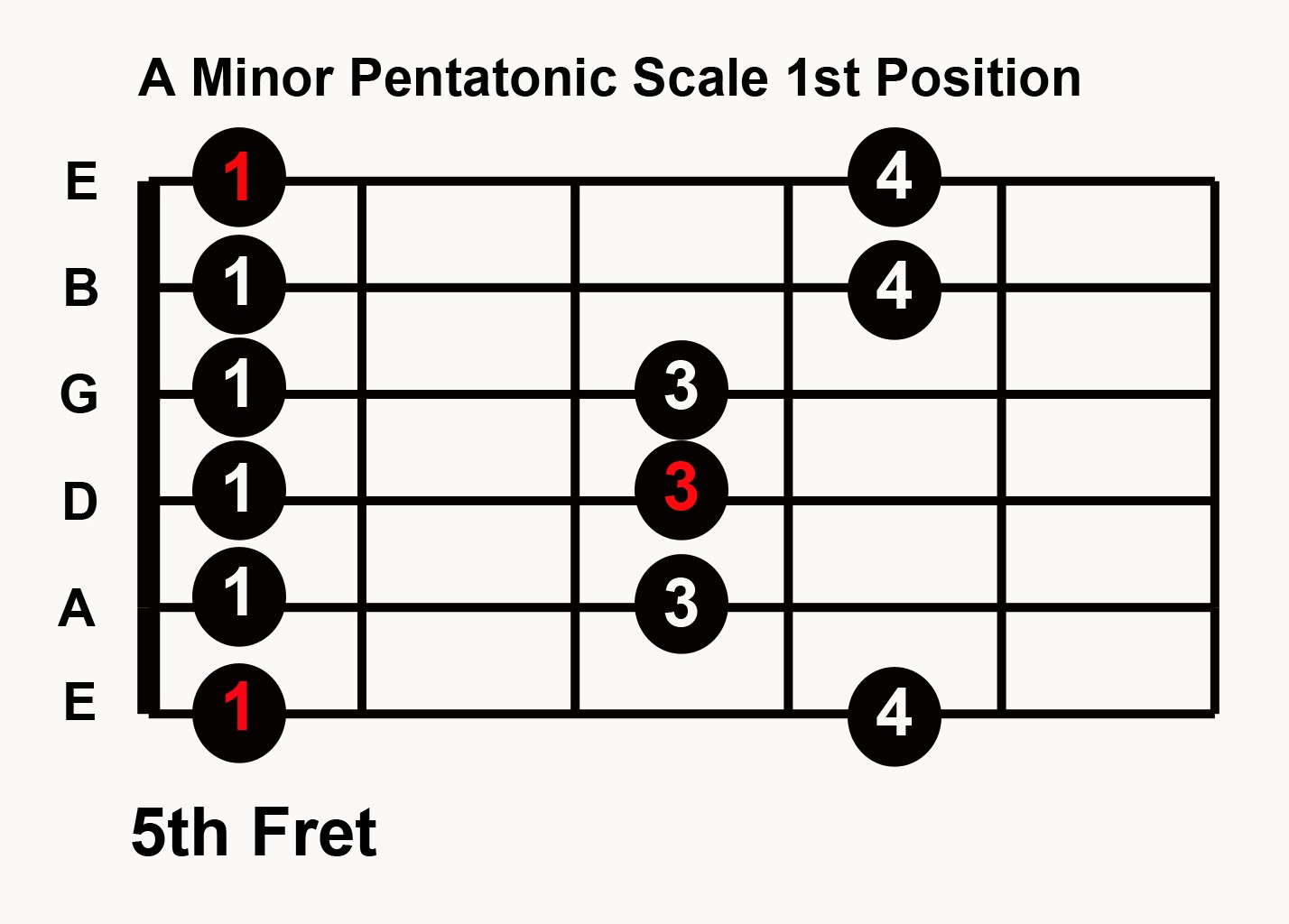

しばらく弾き語った後、ギターソロをやりたくなった、なんて時に習うのがペンタトニックスケール。エリック・クラプトンンなんかがソロをやる時は大概ペンタを使う。ブルースロックの曲に合わせてアドリブしたりすると結構音が合うので、気分良くなったりする。

これらいずれも、ロックやポップス分野でギターをやり始めた多くの人が通過する「いつか来た道」。しかしこの道をしばらく歩いていると、何だか物足りなくなる。というか、コードにしてもスケールにしてもクソ暗記でパターンを習得しているだけなので、応用が利かないのである。

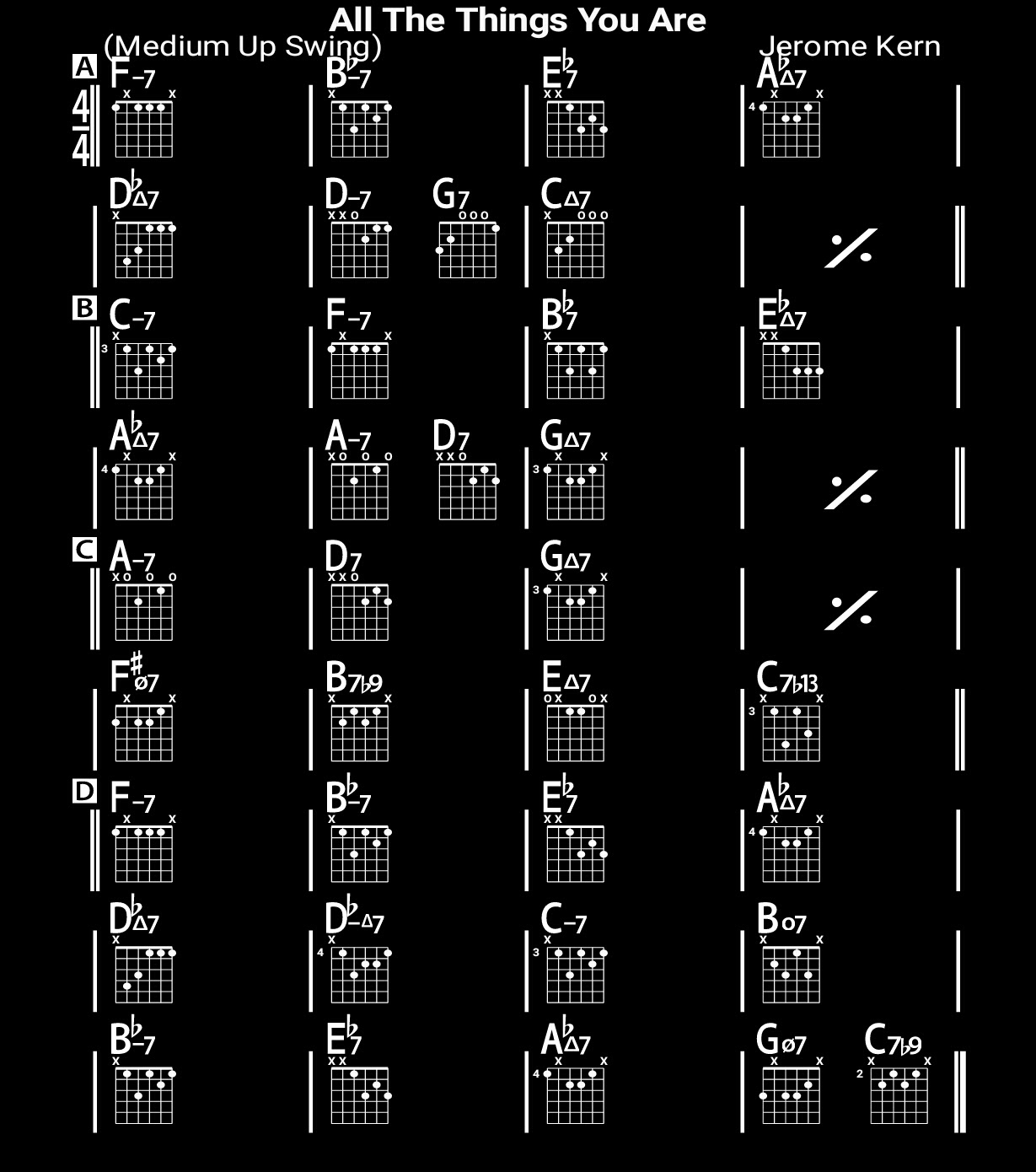

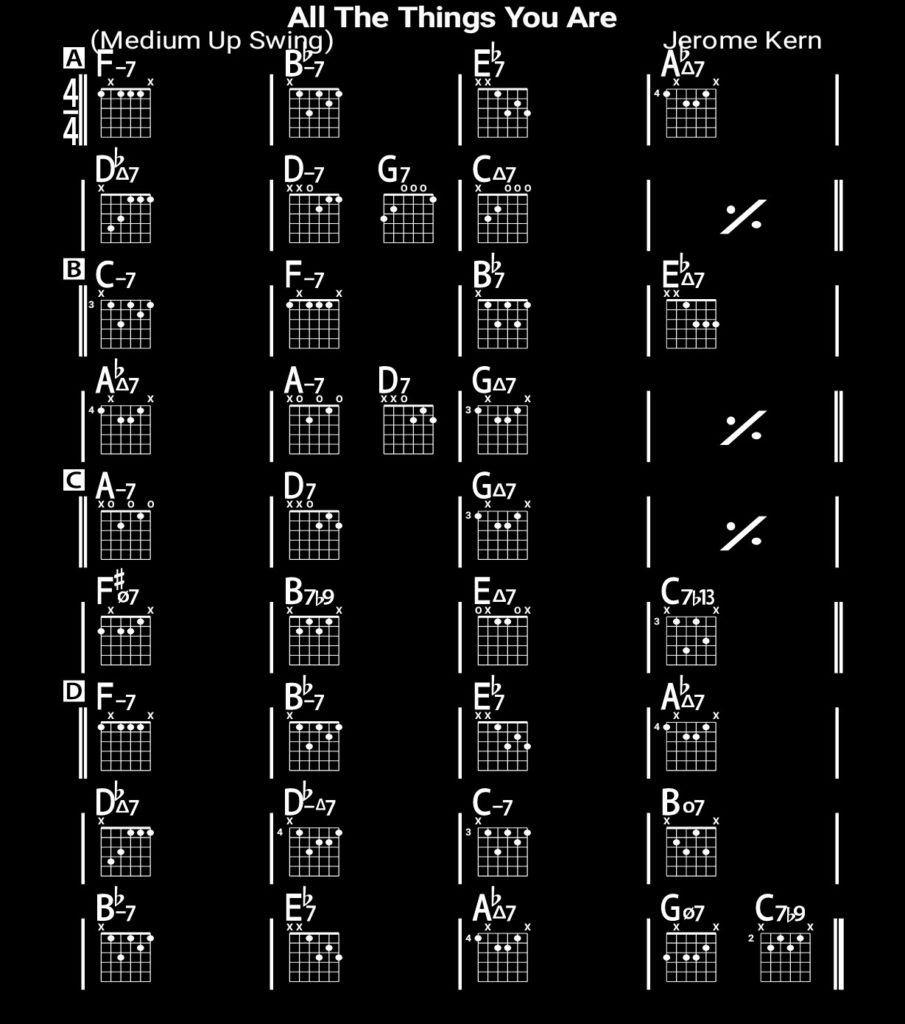

勘(もしくは音感)がいい人はこれらを覚えただけでイロイロなコード進行の曲でも自在にバッキングできたり、アドリブできたりするようになるのかも知れないけれど、少なくとも凡人以下のアタシにはできん。覚えた事をそのまま適用しようとしても、目の前の曲に合うとは限らん、てゆーか合わん。しかも目下興味あるのはジャズのアドリブである。コードの種類も多岐に渡るし、一小節に複数コードが出てきたりする。コレは何か別種のアプローチが必要だ。

そんな時、YouTubeで見かけたギター講師が、「ジャズのアドリブにおいて重要なのはコード感を演出する事」という旨の発言をしていた。コード感を出そうとすれば当然曲のコード進行は理解しておく必要があるし、コードを構成する音も把握しなければならない。また、その構成音が指板上ではどこにあるのかを把握しておく必要が自ずと出てくる。

スケールというのは言わば「結論」もしくは「見取り図」のようなもので、そこに至るまでに「コードに合った(もしくは意図的にハズした)音を弾く」というプロセスがあり、演奏においてはそのプロセスの方が本質的であるように思えてきた。そして指板上の音の配置というのが基礎中の基礎なのではないか?というのが目下練習をする上での指針である。

そんな訳でじみーに始めた音名把握。具体的に何やってるかは次回まとめてみよう。